打扑克又加又痛,痛上加痛的说说

深夜的牌局总在欢声笑语中拉开帷幕,纸牌与的碰撞声里,老张的手指无意识摩挲着泛黄的扑克边缘。当他连续第三次将"同花顺"甩在绒布桌面时,嘴角的笑意却在瞥见邻座小王涨红的面色时戛然而止。这种在胜利喜悦与负疚感中反复摇摆的微妙体验,正是现代人痴迷牌桌的隐秘写照——我们在博弈的快感里种植玫瑰,却总被刺破指尖的荆棘惊醒。

情感过山车的双面刃

锦标赛的监控录像显示,职业选手在赢得关键局后的5分钟内,皮质醇水平会骤降40%,多巴胺分泌量达到日常水平的3倍。这种生理层面的愉悦风暴,恰是牌桌吸引力的核心密码。当我们用"两对"击溃对手的"三条",大脑奖励机制瞬间激活的畅快感,堪比运动员夺冠的巅峰体验。

但神经科学家劳伦斯·史密斯的研究揭示了的另一面:持续输牌者的前额叶皮层活动会呈现类似创伤后应激障碍的特征。一位北京地下扑克俱乐部的常客在访谈中透露,他在连续七次"诈唬"失败后产生了真实的生理性反胃,"推出去的瞬间,就像把内脏掏出来称重"。这种精神与肉体的双重消耗,让牌桌成为培育焦虑的温床。

社交面具下的暗流

上海交通大学行为实验室的对照实验显示,牌局中的语言交流量较日常聚会减少62%,但微表情变化频率增加3.8倍。人们用"加注"代替寒暄,用"跟注"掩饰不安,这种独特的社交编码创造着新型人际关系。在成都某创业圈"德扑之夜"中,投资人老李坦言:"看年轻人如何控制节奏,比看商业计划书更直观。

这种高效的信息交换却暗藏危险。芝加哥大学社会心理学系追踪研究发现,持续参与高风险牌局的人群,三年内亲密关系破裂率较对照组高出47%。"当你习惯用丈量信任,现实生活中的情感计量就会失衡。"正如牌友小美在日记中写道,"现在连闺蜜换个发型,我都下意识估算她'底池赔率'。

决策迷宫的认知陷阱

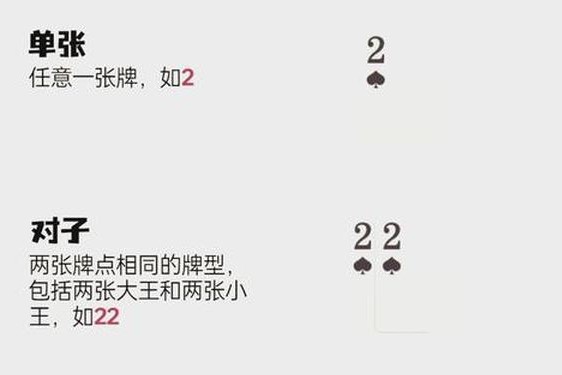

职业扑克教练王德胜的教学录像里有个经典案例:学员在持有AA时过度加注,导致整桌玩家弃牌,最终只赢得微不足道的小盲注。这个被称为"完美手牌的诅咒"的现象,揭示了人类决策系统的重大缺陷——我们总在绝对优势时低估风险,在绝对劣势时高估运气。

哈佛决策科学实验室的脑成像研究印证了这点:当受试者手握强牌时,负责理性判断的背外侧前额叶活动降低30%。这种认知偏差在现实生活中同样致命,就像那些在牛市中All in的股民,或在感情中孤注一掷的恋人。牌桌上的每个决策,都是我们与自身认知局限的残酷博弈。

当晨曦透过窗帘缝隙渗入牌室,散落的扑克在光影中宛如斑驳的人生拼图。这项延续六百年的智力游戏,始终在教我们如何在概率迷雾中保持清醒,在得失交错间守住底线。或许真正的赢家,不是那些带走最多的人,而是能带着完整的灵魂离开牌桌的智者。未来的研究或许该转向:如何在数字时代重构这种古老博弈的疗愈价值,让胜负之间的荆棘也能绽放出新的文明之花。