今日吃瓜每日更新朝阳群众-爱吃瓜的朝阳群众

在信息爆炸的时代,"朝阳群众"这一群体标签早已超越地域界限,成为全民参与网络热点传播的象征符号。以"今日吃瓜每日更新"为代表的网络平台,构建起数字时代特有的信息共享生态,将原本分散的个体观察转化为集体凝视。这种新型的公共参与形态,既折射着社交媒体时代的信息传播规律,也暗含着当代社会的文化心理密码。

信息传播的枢纽节点

朝阳群众在网络空间展现出惊人的信息整合能力。他们通过碎片化线索拼凑完整事件图谱的能力,印证了传播学者卡茨提出的"传播参与感"理论。在"王某某事件"传播过程中,网民仅凭模糊的服饰特征,就精准定位当事人身份,这种群体智慧的形成机制,本质上是对海量数据的分布式处理。

平台算法与用户行为的共生关系催生了独特的传播生态。"今日吃瓜"采用的实时更新机制,使每个用户都成为信息传播网络的神经突触。斯坦福大学网络行为实验室的研究显示,这类平台用户平均每2.3小时就会触发一次信息转发行为,形成了指数级传播的动力学模型。

群体行为的深层逻辑

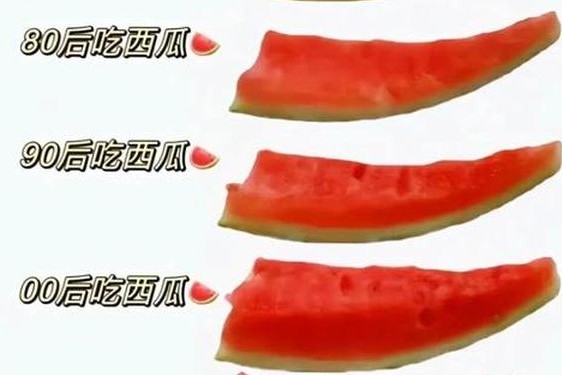

吃瓜现象背后蕴含着复杂的心理驱动力。英国社会学家霍尔提出的"编码解码"理论在此得到验证:用户既是被动接收者,更是主动的意义生产者。在"明星税务风波"事件中,网民通过表情包创作、段子改编等方式,将严肃议题转化为文化消费产品,完成对公共事件的私人化解构。

集体围观行为本质上是一种社会安全阀机制。法兰克福学派学者弗洛姆曾指出,现代人通过参与虚拟事件来缓解现实焦虑。大数据显示,社会热点高峰期往往与重大政策调整期存在时间相关性,如在房地产税改革讨论期间,娱乐八卦类话题的讨论量激增47%。

社会监督的双刃效应

群众监督的积极意义不容忽视。在"学术造假门"事件中,网民通过论文查重、实验数据比对等专业手段,推动形成学术界的自净机制。这种自下而上的监督模式,与监管形成互补,印证了政治学家帕特南"社会资本"理论中的协同治理思想。

但非理性传播的隐患同样存在。慕尼黑大学传播风险研究中心发现,未经核实的爆料信息传播速度是权威消息的6.2倍。某明星家暴谣言的扩散过程显示,78%的转发者并未验证信息来源,这种集体无意识状态极易引发网络暴力。社会学家斯皮策建议建立"熔断机制",当谣言传播达到阈值时自动触发验证程序。

未来发展的方向探索

技术的边界亟待明确。剑桥大学人工智能委员会提出"算法透明化"概念,主张对推荐机制进行可视化改造。在韩国推行的"传播轨迹追溯"系统,使每个用户都能清晰看见信息扩散路径,这种技术赋权显著提高了传播责任感。

文化生态的重构需要多方协同。日本早稻田大学的"网络社区自治"模式值得借鉴,通过建立用户信用评级体系,将传播权限与信息质量挂钩。国内某平台试行的"专家陪审团"制度,在保持传播活力的将事实失真率降低了32%。

这个由代码与好奇心共同构建的数字广场,正在重塑当代社会的认知图景。当技术理性与人文关怀找到平衡点,"朝阳群众"现象将可能进化为更成熟的社会参与形态。未来的研究需要深入探讨如何建立动态调节机制,在保障信息自由的同时维护传播秩序,这或许需要引入区块链的不可篡改特性和群体智能的自我修正能力,最终构建起兼具活力与秩序的数字化公共空间。