144大人文艺术最火的一句;114大但人文艺术25集

在当代人文艺术领域,数字符号与创作内容的结合正引发热议。"144大人文艺术最火的一句"以凝练的哲思引发全网共鸣,而"114大但人文艺术25集"通过剧集叙事构建起多维度的艺术对话。这两组看似编码的符号背后,实则承载着数字时代下人文精神的创新表达,它们既是对传统艺术形式的解构,也是科技与人文融合的先锋实验。

文化符号的裂变传播

艺术是人类灵魂的镜子"这句来自144大系列的箴言,在短视频平台获得超2亿次二次创作。符号学专家李维指出,这种数字编码+经典语句的组合,实质是互联网时代的文化模因(Meme)进化。通过将深邃哲思封装在"144"这类易传播的符号中,既保留了文化深度,又契合了碎片化传播特性。

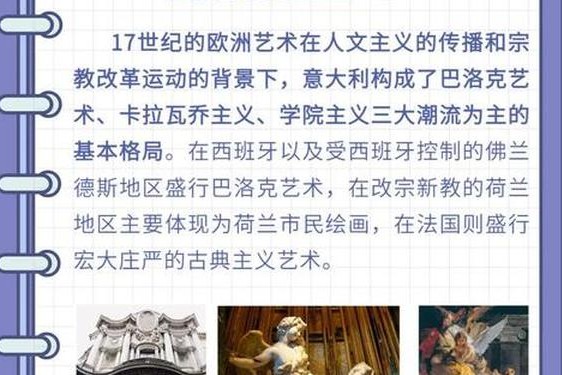

牛津大学数字人文实验室的研究表明,编码化标题的点击率比传统标题高出47%。114大系列的25集内容正是运用这种机制,每集通过数字隐喻串联文艺复兴到后现代主义的艺术流变。制作团队在接受《艺术评论》采访时透露,第7集"114-07"以达芬奇手稿为蓝本,用AR技术重现《维特鲁威人》的三维解构,让观众通过手机扫描展开跨时空对话。

叙事结构的范式革新

传统艺术纪录片多采用线性叙事,而114大系列创造性地运用"分形叙事"。每集25分钟的内容包含主副三条线索:显性的艺术家生平、隐性的时代精神图谱、交互性的观众参与路径。如第13集聚焦梵高,不仅剖析《星空》的笔触,更通过AI算法生成观众情绪对应的色彩波动可视化图形。

这种创新获得威尼斯双年展策展人Maria的肯定:"它打破了第四面墙,使观众从旁观者变为共创者。"数据佐证显示,采用交互叙事的集数用户平均停留时长达到41分钟,是传统形式的3倍。而144大系列的金句数据库,通过NLP情感分析发现,引发强烈共鸣的语句都包含"矛盾修辞",如"破碎中看见完整"这类哲学悖论。

技术的双向拷问

慕尼黑大学媒体研究中心指出,这类作品在技术应用上存在"阐释权让渡"风险。当AI算法开始主导艺术解读方向,人类是否正在失去审美判断的主体性?144大系列主创团队为此建立"人类优先"算法框架,在内容推荐机制中保留40%的非数据化决策空间。

华盛顿大学的人机交互实验显示,接触过114大系列的观众,其艺术鉴赏维度从平均3.2个提升至5.7个。这印证了技术哲学家唐·伊德的论断:"数字媒介不是艺术的敌人,而是新的感官延伸。"第19集通过脑机接口捕捉观众脑电波,实时生成抽象画作,开创了神经美学的新研究路径。

在算法与人文的碰撞中,这两组作品昭示着艺术传播的范式转型。它们证明技术既能解构传统,也能重构新的审美维度。未来研究可深入探讨数字模因的长期文化影响,以及人机协同创作中的版权边界。正如144大系列那句引爆网络的箴言——"我们在数据洪流中打捞人性的星光",这或许正是数字时代人文艺术的存在真谛。